文/陳姿廷 臨床心理師

老是不專心?動來動去停不下來?破解注意力不足過動症的5大迷思

您是否曾經發現,自己或身邊的人,總是很難靜下心來完成一件事?或是像個停不下來的馬達,總在不對的時機動來動去?這些看似「不專心」、「活潑好動」的表現,背後可能隱藏著「注意力不足過動症(簡稱ADHD)」的挑戰。

接下來我將帶大家一起深入了解ADHD的特徵、常見的迷思,並提供實用的應對方法,無論是為自己、為孩子,或是為身邊的親友,都能創造更多的理解與支持。

一、什麼是注意力不足過動症(ADHD)

注意力不足過動症(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, ADHD)是一種常見的神經發展障礙,主要影響大腦前額葉皮質的發展與功能,導致個體在注意力、活動量及衝動控制上,出現與其年齡及發展階段不相符的困難。

重要的是,ADHD並非孩子故意調皮搗蛋,也不是家長管教不當所造成,而是一種生理性的疾病。它會對一個人的日常生活、學校課業、工作表現及人際關係產生影響。

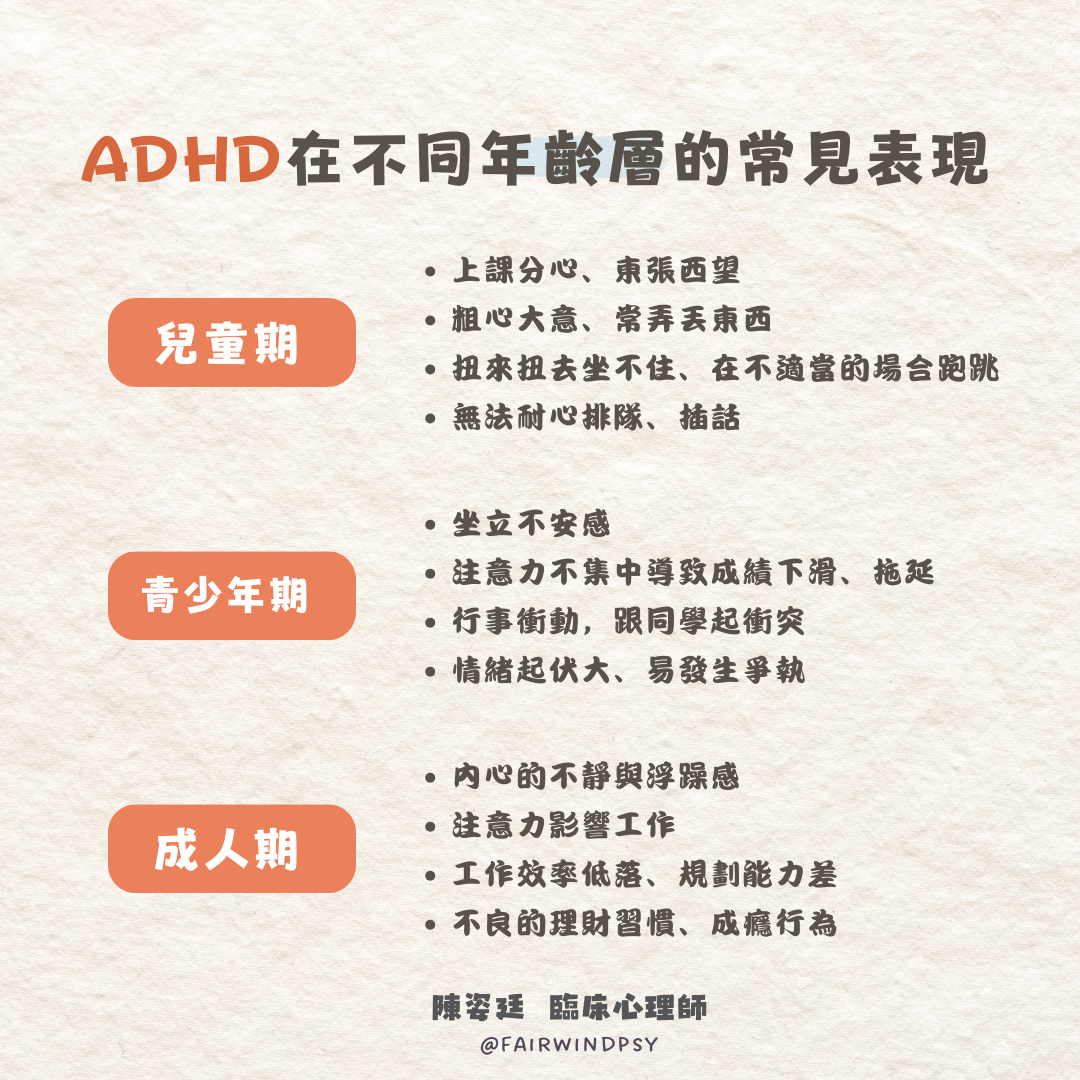

二、ADHD在不同年齡層的常見表現

ADHD 的表現會隨著年齡增長而有所改變,並不是長大就好了。在兒童時期,我們看到的是典型坐不住、跑來跑去、衝動插話,通常行為比較「外顯」;到了青少年時期,這種外顯的行為可能會減少,轉變為內在的坐立不安、靜不下來,同時注意力不集中導致的學業問題和衝動造成的同儕衝突會更加凸顯;而進入成年期後,症狀會變得更為內化,主要呈現為工作上缺乏效率、拖延、難以規劃,以及人際關係和情緒管理上的持續困擾,那種「靜不下來」的感覺則深藏在內心,成為一種持續的焦躁感。

許多童年時期症狀較輕微的人,往往沒有被診斷出來。他們總是在長大後才漸漸發覺,無論是課業、工作還是人際關係,自己似乎總需要花費『加倍的力氣』,才能跟上大家的腳步。因此,了解各年齡層的症狀表現,是幫助自己或他人的第一步。因此,我提供大家不同年齡層ADHD症狀的表現方式,如果發現自己有些地方接近,很想要有所改善或提升能力,就可以尋找鄰近的諮商資源來幫助自己:

- 兒童期:

- 注意力不集中: 上課時容易分心、東張西望,做功課粗心大意、常常漏掉細節,容易弄丟東西(如課本、文具),別人對他說話時常心不在焉,對於需要持續動腦的任務感到排斥。

- 過動/衝動: 在座位上扭來扭去、坐不住,經常在不適當的場合跑跳、爬高。話特別多,無法耐心排隊等待,常常在別人話還沒說完就搶著回答,或插手干擾他人的活動。

- 青少年期:

- 外顯的「過動」行為(如跑跳)可能會減少,轉變為內在的「坐立不安感」。

- 注意力不集中的問題依然顯著,導致學業成績下滑、做事缺乏組織與規劃能力、拖延。

- 衝動的特質可能轉為與同儕的衝突、魯莽的決定或從事危險行為。情緒起伏較大,更容易感到挫折或與家人產生爭執。

- 成人期:

- 過動症狀大多已不明顯,但內心的不靜與浮躁感持續存在。

- 核心的注意力問題持續影響工作表現,例如:開會時難以專注、無法在期限內完成任務、工作效率低落、規劃能力差,容易頻繁更換工作。

- 衝動控制不佳可能導致人際關係的困擾(如不經思考便發言)、不良的理財習慣、或成癮行為。且容易伴隨焦慮、憂鬱等情緒困擾。

三、ADHD的診斷標準(DSM-5)

根據美國精神醫學會《精神疾病診斷與統計手冊》第五版(DSM-5),ADHD的診斷需符合以下核心標準:

A. 注意力不足或過動/衝動的持續模式,干擾到功能或發展,並具備下列症狀:

- 注意力不足(Inattention): (17歲以下需符合6項以上,17歲及以上需符合5項以上)

- 粗心大意: 無法注意細節,在課業、工作上犯下粗心的錯誤。

- 無法持續專注: 在處理任務或遊戲時難以維持注意力。

- 心不在焉: 別人說話時,看起來沒有在聽。

- 無法完成任務: 無法照著指示完成課業、家事或工作。

- 缺乏組織能力: 對於規劃工作與活動感到困難。

- 逃避需動腦的任務: 逃避或排斥需要持續用腦的事情。

- 容易遺失物品: 常弄丟課業或活動所需的東西。

- 容易分心: 容易受外界刺激影響而分心。

- 健忘: 日常生活中容易忘東忘西。

- 過動/衝動(Hyperactivity-Impulsivity): (17歲以下需符合6項以上,17歲及以上需符合5項以上)

- 坐立不安: 手腳不停地動,或在座位上扭動。

- 任意離席: 在需要坐著的場合(如教室)擅自離開座位。

- 不適當的跑跳: 在不合適的場合到處跑或爬高(成人可能只有坐不住的感覺)。

- 無法安靜地玩: 難以安靜地參與休閒活動。

- 像馬達一樣: 總是在活躍狀態,無法長時間靜止。

- 話太多: 經常說話說個不停。

- 搶答: 問題還沒問完就衝口說出答案。

- 無法等待: 難以耐心排隊或輪流。

- 干擾他人: 常打斷或侵擾別人的活動或對話。

B. 數個注意力不足或過動/衝動的症狀在12歲以前就出現。

C. 數個症狀在兩種或以上的情境中出現(例如:在家、學校或工作中)。

D. 有明確證據顯示,這些症狀已干擾或降低社交、學業或職業功能的品質。

四、破解ADHD的5大迷思

迷思一:ADHD只是孩子比較好動、不聽話,長大就會好。

正解:ADHD是一種生理疾病,與大腦功能發展有關。雖然部分過動症狀可能隨年齡增長而減緩,但核心的注意力不足與衝動問題常會持續到成人期,若不處理,可能持續影響學業、工作與人際關係。

迷思二:都是家長太放縱、不會教,孩子才會得ADHD。

正解:目前研究指出,ADHD的成因與遺傳及大腦神經傳導物質(如多巴胺)失衡有關,絕非家長的管教方式所造成。當然,不當的管教可能使孩子的行為問題惡化,但並非病因。

迷思三:他打電動可以那麼專心,怎麼可能是ADHD?

正解:ADHD個案的大腦對於「立即且強烈回饋」的刺激特別有反應。電玩遊戲提供快速、持續的聲光刺激與立即性的獎勵,能吸引他們的注意力。但對於需要長時間維持專注、回饋較慢的任務(如讀書、寫作業),他們就難以持續。

迷思四:治療ADHD就是要吃藥,藥物像安非他命會上癮,副作用很多。

正解:治療是多元的,包含藥物治療、行為治療、親職教養技巧訓練等。藥物是有效且安全的治療選項之一,主要作用是改善大腦神經傳導物質的平衡,幫助提升專注力,它與毒品安非他命的成分、劑量和作用機轉完全不同,在醫師的處方下使用並不會成癮。常見的副作用如食慾不佳或睡眠問題,大多可以透過與醫師討論、調整藥物種類或服藥時間來改善。

迷思五:ADHD是「懶惰」或「缺乏意志力」的藉口。

正解:ADHD的核心困難在於大腦執行功能的不足,這影響了他們啟動、規劃、維持與完成任務的能力。這不是「不想做」,而是大腦的功能限制讓他們「做不到」,這需要的是理解與方法的協助,而非道德上的批評。

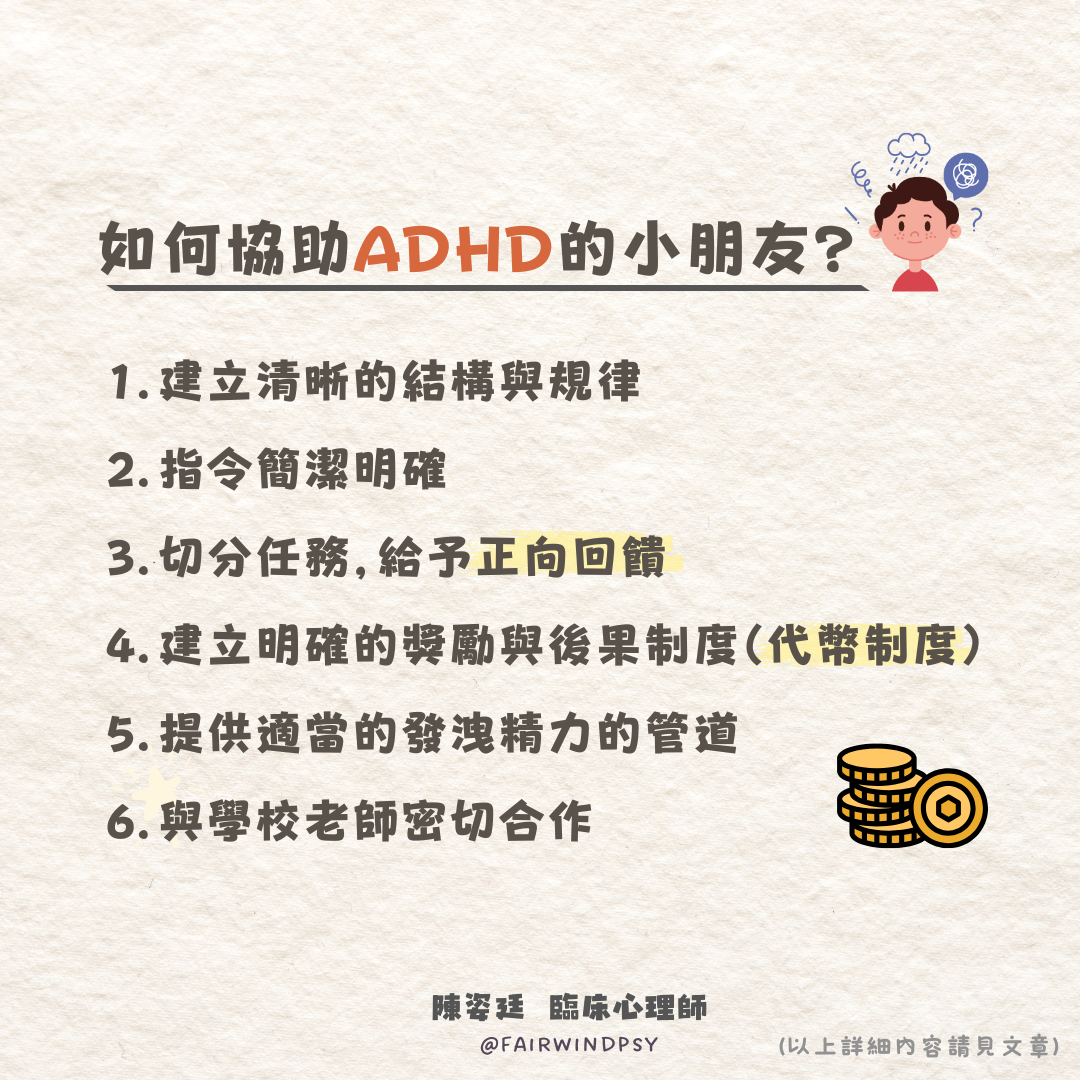

五、家長可以如何協助ADHD兒童與青少年?

面對ADHD的孩子,家長的理解與支持至關重要。以下提供幾個方法:

- 建立清晰的結構與規律:

- 固定作息: 每日的起床、用餐、寫作業、休閒、就寢時間盡量固定。

- 視覺化提醒: 將每日待辦事項或流程圖貼在顯眼處,幫助孩子依循。

- 指令簡潔明確:

- 一次只給一個指令,並加上肢體提示,例如要求孩子看著你的眼睛、把孩子轉向你的方向、當孩子眼神與你對視時才開始說話等等。並且在指令給予後,需再次確認孩子理解的程度,必要時可以請他覆述一遍。

- 給予明確、簡單、具體的指令,且一次一個到兩個避免讓孩子的大腦超載,例如:「去把房間收好」改成「現在請把桌上的書放到書架上」。

- 切分任務,給予正向回饋:

- 將大型任務(如寫完一份功課)切分成數個小步驟。

- 每完成一個小步驟就給予具體的稱讚與鼓勵(「你很棒,完成了數學第一大題!」),建立孩子的成就感。

- 建立明確的獎勵與後果制度(代幣制度):

- 與孩子共同討論,訂定哪些好行為可以獲得點數,以及累積點數可以兌換的獎勵。

- 對於不當行為,後果也需明確且立即,例如暫停遊戲時間,盡量避免冗長的說教(因為冗長的說教容易讓孩子抓不到重點,常常變成左耳進右耳出,這其實在大部分的孩子身上都是如此的)。

- 提供適當的發洩精力的管道:

- 鼓勵孩子從事規律的運動,如跑步、游泳、打球,這有助於改善專注力與情緒穩定。

- 與學校老師密切合作:

- 主動告知老師孩子的情況,共同討論適合的協助方式,如安排在干擾較少的座位、給予提醒等。

六、結語:理解是改變的開始

無論是兒童、青少年還是成人,ADHD的挑戰都是真實存在的。他們內心可能也充滿了挫折、自我懷疑與不被理解的孤單。他們需要的不是更多的責備,而是一份溫暖的同理、深入的了解,以及有效的支持策略。

當我們願意撕下「故意」、「懶惰」、「調皮」的標籤,用更寬容與理解的眼光去看待這些與眾不同的大腦時,改變才會真正的發生。如果你或你身邊的人正為此所苦,請記得,尋求專業協助不失為一種選擇。

採用全球最先進SSL 256bit傳輸加密機制

採用全球最先進SSL 256bit傳輸加密機制