文/洪念哲 諮商心理師

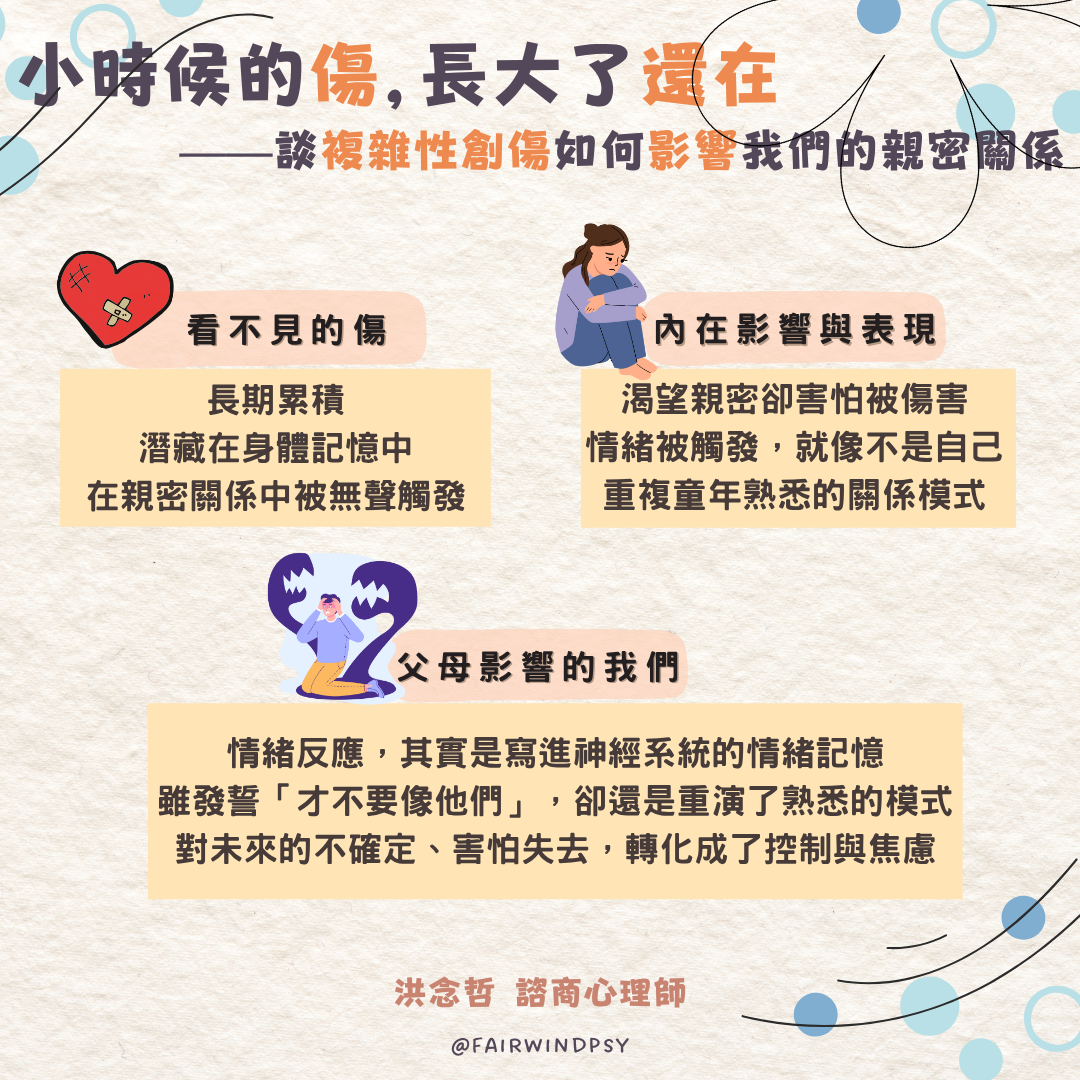

小時候的傷,長大了還在

——談複雜性創傷如何影響我們的親密關係

有些傷,不是一次劇烈的打擊,而是長時間的冷漠、指責、忽略與不被理解。它們無聲無息地鑽進我們的神經系統,然後悄悄潛藏,等到我們以為自己已經長大、沒事了,才在某個瞬間——又被關係中的一個眼神、一句話,無聲地觸發。這些「看不見」的傷,雖然發生在童年,卻深深烙印在身體記憶裡,長大後依然在影響我們。

原來,那是你之前受過的傷

在親密關係裡,許多衝突背後,並不是「不夠愛」,而是「太怕再被傷害」。

你說我太黏、太情緒化、太容易生氣,

但那背後,其實是我多年來學會的生存方式。

我只是在努力活成一個「不會再被遺棄」的樣子,

那些恐懼和脆弱從沒消失——只是我假裝沒事。

複雜性創傷的內在影響:

-

渴望親密,卻又怕被傷害;

-

對方一個冷淡,就陷入「我是不是又被丟下了?」的恐懼;

-

情緒一旦被觸發,就像不是自己;

-

容易選擇像父母那樣的人重演痛苦,因為那是熟悉的情感語言。

在關係裡,它是這樣出現的:

例如,一段感情裡:

先生說:「你是控制狂」、「神經病」。

但他看不見的,是太太心中那個小小的自己,

其實只是害怕、焦慮、對未來無法預期,

這些情緒的總和,變成了一種「控制」的表現。

那股「掌控」的行為,其實只是心裡那句無聲的話:「我好怕失去你。」

這些反應,不是無理取鬧,而是從小就累積下來的情緒記憶。

「我才不要像我父母」的我們,其實還是被影響了

我們曾對自己發誓:「我長大後才不要像他們。」

但那些說過的話、情緒勒索的方式、無情的眼神——

我們仍然帶著它們長大了,

只是換了一個身分,在另一段關係裡重演。

不是因為我們願意,而是因為這些反應早已被寫進身體與神經系統中。

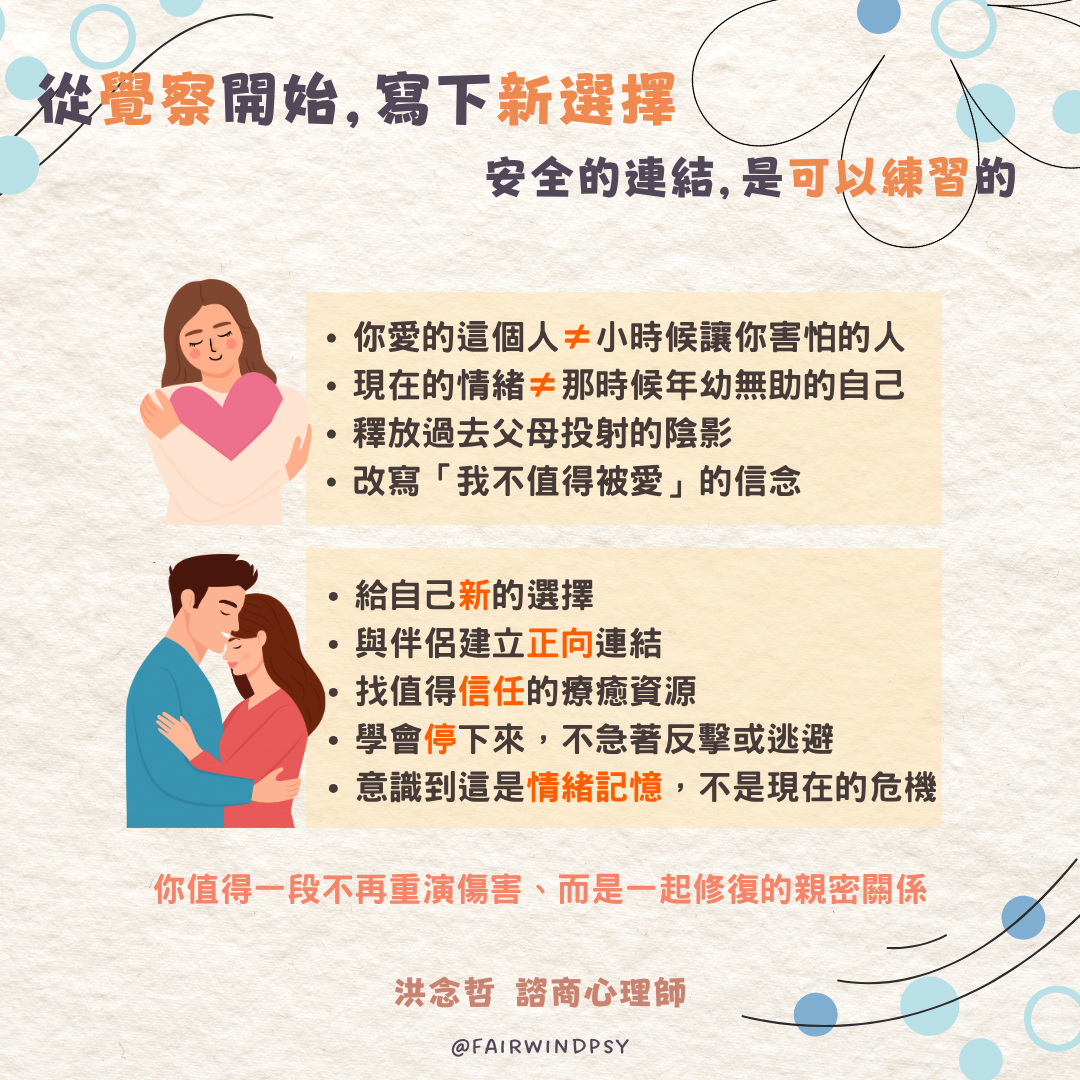

療癒不是遺忘,而是重新看懂:

-

區分你愛的這個人,和你小時候害怕的人,不一樣;

-

區分你現在的情緒,和那個年幼的自己,在當時無助的情緒不同;

-

把現在的伴侶,從過去父母投射的陰影中釋放出來。

-

慢慢改寫那份「我不值得被好好愛」的信念。

如何開始自我療癒:

-

看見自己的反應是「情緒記憶」而不是現在的危機;

-

學會停下來,不急著反擊或逃避;

-

給自己一個新的選擇,不再活在舊的劇本裡;

-

和伴侶建立正向連結的對話:不是「你又怎樣了」,而是「你是不是覺得害怕?」;

-

找值得信任的療癒資源、心理師或陪伴者。

結語:你不是太敏感,你只是曾經太孤單

我們不是那個無助的孩子了,現在的你,已經可以學著照顧自己,

不用再一個人苦撐著。

你值得擁有一段不再重演傷害的關係。

不是完美的愛,而是願意一起修復的親密關係。

就從現在起,不再假裝沒事,

你可以慢慢學會:安全的連結,是可以練習的。

採用全球最先進SSL 256bit傳輸加密機制

採用全球最先進SSL 256bit傳輸加密機制